『紅の豚』のエンディングには、謎の豚の集団が出てきます。

豚といえば、本編中にはポルコただひとりだけでした。

それなのに、エンドロールになって急に豚だらけになる意味は、一体なぜなのでしょう。

宮崎駿監督のコメントを元に、紐解いていきたいと思います。

あわせてエンディング曲の歌詞の意味についても、考察していきたいと思います。

紅の豚のエンディングが豚だらけ(豚の集団)の意味やテーマを考察

紅の豚のエンディングには、飛行機の発明期が描かれている。

彼らは純粋な飛行機乗りで、自分たちをヒーローと思っていない為、豚なのらしい。

エンディングで流れる22枚のイラストはすべて宮崎駿監督が手掛けたものです。描かれている豚には、地上の色々な利害関係の道具として飛行機が利用されはじめ、「任務」として空を飛ばなければなくなった男たちがある種の苦々しさなどから免れることはできないという思いが反映されているようです。

アンク@金曜ロードショー公式X

エッ、ヒーロー≠豚、てどういうこと!?

と思われるかもしれませんが、これには、宮崎駿監督独自の考えがあるようです。

(株)徳間書店『THE ART OF 紅の豚』より下記の文章を引用しましたので、お読み下さい。▼

「社会自身がそうであるように、発明期というのは、キラキラしているんです。それが現実に資本の倫理に組み込まれたり、の倫理に組み込まれたり、地上の様々な利害関係の中に組み込まれて、いつの間にか汚れてくるんです。それで、飛行機もひとりの人間が自分のポケットマネーで飛ばし続けて、あるいは賞金稼ぎに空賊でもやって飛ばし続けて、俺は独立して飛びたいんだ、といって飛んでいるかといったら、そうではないのです。任務で飛ぶんですよ。あとは、自分の小遣いで買える範囲の軽飛行機に乗って飛んでいる。これはスポーツです。それは、何も飛行機だけではないでしょう。もちろん、郵便飛行をやっている中で立派な男達もいたけれと、それもつまらない為替などを運ぶだけなんですね。今でもそうだと思いますが、飛んでいるときに人間が感じている感動だとかそういうものは、ウソだとは思わない。でも、それで全部いいとは思わない。それは大したことないんだという自覚を持ってくれなければ、かなわないですよ。全部完結したら、そういう人間は絶対に豚にならないです。自分はヒーローだと思い続けていますから」(宮崎駿)

つまり、まとめると、

発明期時代の飛行機乗りは皆豚だった。

初め彼らは、飛行機で空を飛ぶこと自体を目的にしていた。

それが次第に、飛行機に乗ることは別の目的を達成する為の手段に変わっていった。

ということらしいのです。

ということは、

後の時代になっても豚だったポルコは、時代の流れに逆らって、最高に純粋に空を飛ぶことを楽しんでいた、と解釈できる。

のではないでしょうか。

それで、『紅の豚』のあの有名なキャッチコピーの、

“かっこいいとはこういうことさ“

にも繋がっていくのかもしれないですね。

“ダサかっこいい”、ということでしょうか。

豚であることはカッコ悪いと思わせて、実はカッコ良い。

しかしここで思うのは、本編中の豚化と、エンディングの豚化では、定義が少し異なっているようだということです。

ポルコは、戦争で傷付いた故に豚になりました。

ですが、エンディングに映る豚集団は、まだ戦争に行っていない為、ただただキラキラ輝いているだけで、ポルコのような哀愁は感じられないのです。

なぜ豚?(紅の豚のエンディングが豚だらけ)

①セルフイメージを表している

イタリアで「豚」というのは罵倒語だそうです。

豚に失礼な話ですが、日本でも同じようなものですね。

それで、なぜ彼らが豚なのかというと、彼らは自分たちのことを「豚野郎」とまでは思っていなくとも、「ヒーローでも何者でもない、ただの中年」くらいに思っているよ、ということなのではないでしょうか。

彼らのセルフイメージを反映している、ということですね。

※宮崎駿監督いわく、『紅の豚』は、中年の為の映画なのだそうだ。

②宮崎駿監督は豚が好きらしい

エンディングが豚だらけなのは、宮崎駿監督が単に豚好きであるということも影響していそうです。

宮崎駿監督は、以前から自分のことを豚として描く傾向がありました。

絵を描くのが好きな人であれば、好きな動物を擬人化したイラストを描いてみたこと、一度はあると思います。

そういうことです。

豚はいわば宮崎駿監督にとって、トレードマークのようなもののようなのです。

紅の豚の豚だらけのエンディングをおさらい

「飛行機乗りが、飛行機を造ってテスト飛行してみては、また調整を繰り返す。

発明期は、最も輝かしい時代だ。しかし時は移り変わり、やがて彼らも国の為に飛ばなけねばならなくなるのだ」

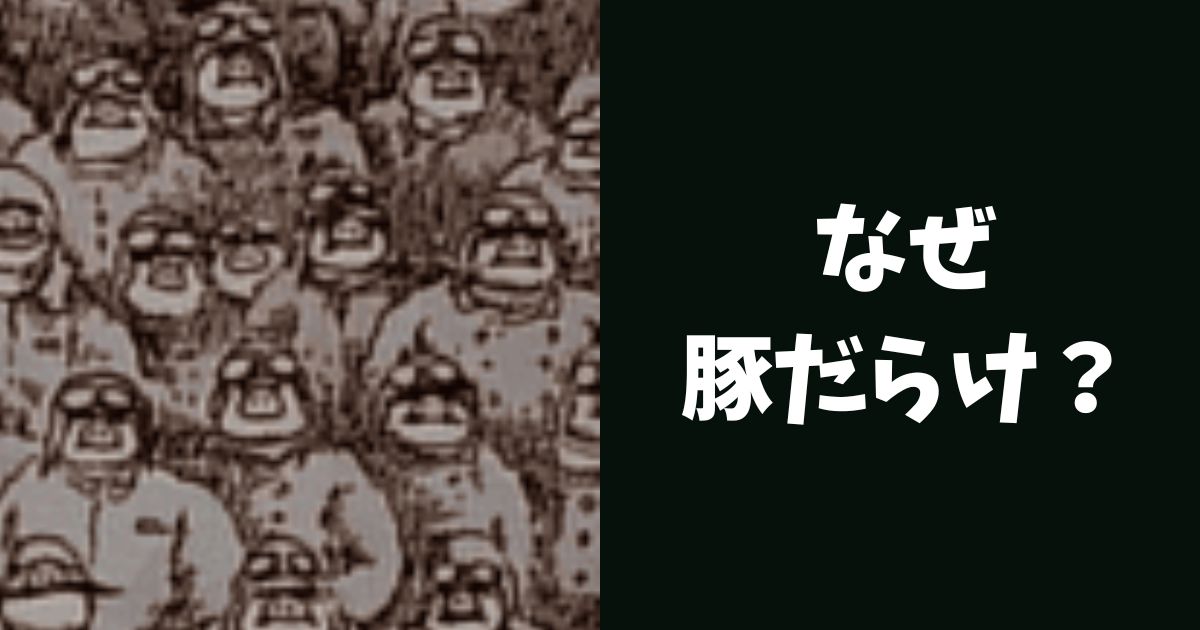

紅の豚のエンディングで流れる絵は、全部で22枚。

その中から、5枚の絵を振り返っていきたいと思います。

最もパンチがあるのは、全体で12枚目(ラストから2番目)の、豚が密集している上記の絵ではないでしょうか。

圧巻の1枚です。

そして更に注目して頂きたいのが、エンディングラストの1枚。

男が荷物を持って、飛行艇の方へと、歩いていっています。

なんて重たい後ろ姿なのだろう、と思いませんか。

ポルコに通じる哀愁も感じます。

彼はきっと、飛ぶこと以外の使命を背負っているのでしょうね。

発明期の終わりが、ついに訪れたということです。

振り向いた彼はきっと、豚ではなく、人間の顔をしているのではないでしょうか。

紅の豚のエンディング曲と歌詞の意味

紅の豚のエンディング曲

紅の豚のエンディング曲は、加藤登紀子さんの『時には昔の話を』です。

紅の豚のエンディング曲の歌詞

時には昔の話をしようか

加藤登紀子『時には昔の話を』より抜粋

通いなれた なじみのあの店

マロニエの並木が窓辺に見えてた

コーヒーを一杯で一日

見えない明日を むやみにさがして

誰もが希望をたくした

(中略)

一枚残った写真をごらんよ

ひげづらの男は君だね

どこにいるのか今ではわからない

友達もいく人かいるけど

あの日のすべてが空しいものだと

それは誰にも言えない

今でも同じように見果てぬ夢を描いて

走りつづけているよね どこかで

※著作権の問題上、全文掲載はできないことをご了承下さい。

紅の豚のエンディング曲の歌詞の意味

紅の豚のエンディング曲、加藤登紀子さんの『時には昔の話を』は、『紅の豚』の為に書き下ろされた曲ではありません。

しかしながら、歌詞こうして改めて振り返ると感じることだと思いますが、『紅の豚』に驚く程寄り添うような、歌詞とメロディを持っています。

歌詞全体が、戦争の記憶と青春の輝きを回想する構造と置き換えることができます。

歌詞の意味は、

旧友と、昔仲間たちと通った馴染みのある店へ行き、

「道端で眠ったこともあったね」

「貧しくてもなんとか生きていたね」

「朝まで騒いだこともあったね」

と昔話をする。

そして一枚残った思い出の写真を見て、

「今ではどこにいるか分からない友人もいるけど、今も夢見て元気でやっているよね」

と語っている。

そんな歌詞の意味がありました。

一言で表すならば、

・青春期の冒険心

・過ぎ去りし日の郷愁

を表わしている、といえるでしょう。

『紅の豚』のエンディング曲、加藤登紀子さんの『時には昔の話を』は、物語のノスタルジーと重なり合、深い味わいをより鮮明に感じさせてくれます。

コメント