宮崎駿監督が82歳にして世に問いかけた最新作、『君たちはどう生きるか』──。

ファンタジーと哲学が交錯する物語の中で、観客は静かに、しかし強烈に「自分は一体、どう生きるのか?」という問いと向き合うことになります。

本記事では、タイトルに込められた意味を踏まえつつ、宮崎駿監督が観客に 「伝えたい事」 は何なのか、「何が伝えたいか」を多角的に読み解いていきます。

『君たちはどう生きるか』宮崎駿が伝えたい事・何を伝えたいか考察&解説

宮崎駿監督が本作を通して伝えたいことは、DVD『宮﨑駿と青サギと…~「君たちはどう生きるか」への道~』を観た上で、

世界はやさしくないが、それでも生きるに値する。

ことではないかと考察しました。

というのも宮崎駿監督は、本作のテーマ(伝えたいこと)について、取材に対し次のように話していたからです。

「世界には悪意がこめられている」

「この世は生きるに値する」

一見相反する、葛藤が感じられるこの2つのテーマですが…

この2つを合わせると、「世界はやさしくないが、それでも生きるに値するよ」というメッセージになります。

この2つのテーマがそれぞれどういう意味なのか、解説していきます。

『君たちはどう生きるか』で伝えたいこと①

世界には悪意がこめられているということ。

宮崎駿監督は、DVD『宮﨑駿と青サギと…~「君たちはどう生きるか」への道~』の中で、本作のテーマについて、次のように話していました。

「世界には悪意がこめられている、てそれがテーマだよ」

「世界は微笑んでいないんだよ」

「悪意があるからパクさん(高幡勲)は死に…」

「生命って悪意があるよ」

「人が死ぬのは当然だと言っているけど、何で死ぬの?ていうのも含めて、悪意があるんですよ」

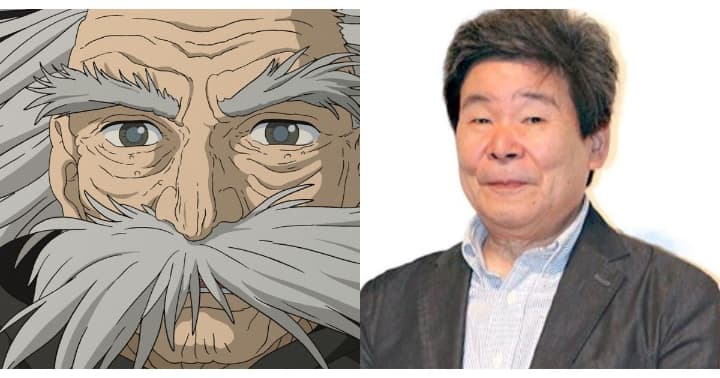

高幡勲さんが亡くなったのは、『君たちはどう生きるか』の制作が始まって、2年後のことでした。

宮崎駿監督にとって高幡勲さんは、恩師であり、ライバルであり、かけがえのない人です。

大叔父のモデルにもなりました。

高幡勲さんが亡くなると、宮崎駿監督はスランプに陥りしばらくの間作業が手につかなくなってしまいました。

ムリもない話ですが、高幡勲さんが亡くなったことは宮崎駿監督にとって、世界の悪意を感じる程にショックな出来事だったのでしょう。

宮崎駿監督の悲痛の叫びが聞こえてくるようですよね。

人はなぜ死ぬのか。

生命はなぜ人を生かしておきながら、最後には殺すのか。

『君たちはどう生きるか』の制作期間中、宮崎駿監督の周りでは、高幡勲さんの他にも、多くの旧友が亡くなりました。

例えばアニメーター仲間のヤッチンこと保田道世さんや鳥を描くのが得意だった二木真希子さん、宮崎駿監督のアシスタントの竹林さんなどです。

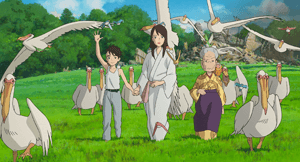

保田道世さんは、キリコのモデルにもなりました。

宮崎駿監督は、イヤという程に、世界の非情さ、残酷さを思い知ったことでしょう。

人の死は自然の摂理として、多くの人が受け入れていることだと思います。

生の終わりに死があり、過程に老いがある。

が、それが当然でないとは、斬新、かつ重く深い。

なるほど、それは悪意あってのことだとも考えられるのです。

世界は、そんなにやさしくない。

『君たちはどう生きるか』で伝えたいこと②

この世は生きるに値する

宮崎駿監督は、『君たちはどう生きるか』を制作するにあたり、メイン制作スタッフに対して、次のように説明していました。(以下、一部抜粋)

「ただ自分の回顧談を作りたいと思っているわけではなくて、この罠からどうやって自分たちの主人公が抜け出してくるか、抜け出してこの世は生きるに値すると思えるようになるという説得力を持って描けるかが、自分たちのテーマだと、いや課題だと思っています」

宮崎駿監督のいう"罠"とは、エディプスコンプレックスのことでした。

まひとをとらえた罠「エディプスコンプレックス」とは

「エディプスコンプレックス」とは、精神分析学者ジークムント・フロイトによって提唱された概念で、幼児期における親に対する無意識的な感情を指します。

男子が母親に対して性的な愛情を抱き、父親をそのライバルとして敵視する心理的傾向を指します。

なお、女児の場合は「エレクトラコンプレックス」と呼ばれる類似の概念があり、これは父親への愛情と母親への競争心を伴います。

『君たちはどう生きるか』を制作するきっかけになった本

宮崎駿監督が、『君たちはどう生きるか』を制作するひとつのきっかけになった本があります。

それが、ジョン・コナリー作『失われたものたちの本』です。

『失われたものたちの本』では、「エディプスコンプレックス」を抱えた少年が自分の人生を全うしていました。

宮崎駿監督はこれに刺激を受け、

(自分はこれまで大事なものを描かないできたが、本当にこのまま終わって良いのだろうか)

という衝動に駆られた、という経緯があったようですね。

『君たちはどう生きるか』宮崎駿が伝えたい事・何を伝えたいか解説(ジブリ)【まとめ】

ジブリ映画『君たちはどう生きるか』を通して、宮崎駿監督が伝えたい事は、

「世界には悪意がこめられているが、この世は生きるに値する」

ということだと感じます。

本作は一見ファンタジー色の強いストーリーですが、その根底にあるのは、人間の普遍的な「生きる意味」に対する真摯な探求だと感じます。

鈴木敏夫プロデューサーは、本作にキャッチコピーをつけるのであれば、

「ぼくはこう生きた。君たちはどう生きるか」

だったと話しています。

宮崎駿監督は、

「どう生きればいいか、答えはぼくにも分からない」

というようなことを話していました。

『君たちはどう生きるか』は、観客に直接的な答えを示しません。

その代わりに、観る者一人ひとりに「考える余白」を与え、自らが考え、感じ、行動するきっかけを与えてくれます。

- 自己肯定と再生→ 心の傷を癒す力

- 共感と連帯→ 他者と繋がる意味

- 闇の受容→ 真の強さを得る方法

- 自然との共生→ 生命を尊ぶ視点

などなど。

『君たちはどう生きるか』は、他者を理解し、支え合うことこそが「生きる」ことの本質だと、教えてくれているように感じます。

また、内なる闇を避けずに受け入れることで、真の成長と癒しが得られるというメッセージが込められているように感じます。

しかしこれらはあくまで一つの解釈に過ぎません。

『君たちはどう生きるか』を観て、本作の伝えたかったことは一体何だったのか、それを決めるのは観客自身の心で、それらは全て正解なのだと思います。

本作が問いかけているのはきっと、"どう生きるか"という、あなた自身の人生そのもの。

『君たちはどう生きるか』を通じて、ぜひあなた自身の「どう生きるか」を問い続けてみてください。

ジブリが紡ぐ物語は、きっと新しい気づきと勇気を与えてくれるはずです。

コメント